Depuis quelques années, l’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans le discours public, dans notre travail et notre quotidien. Récemment, avec le développement exponentiel de l’usage de logiciels comme ChatGPT, on entend parler d’IA générative (GenAI), mais aussi de LLM (Large Language Models, ou Grands modèles de langage)… Mais que veulent dire tous ces termes ? Revoyons les bases ensemble !

IA, Machine Learning, Deep Learning, IA générative : on fait le point sur les définitions

Définissons ensemble les termes autour de l’Intelligence Artificielle pour mieux comprendre comment elle peut transformer notre quotidien

L’IA, kézako ?

En quelques mots, l’intelligence artificielle (IA) est l’ensemble des pratiques ayant pour but de concevoir des programmes capables d’effectuer de manière autonome des tâches habituellement réalisées par des humains. C’est un terme générique aux réalités multiples, allant du suivi de règles explicites indiquées à la machine (comme les personnages non-joueurs dans les jeux vidéo, dont les comportements sont généralement programmés selon des patterns prédéfinis) à la génération de contenu (ce qu’on appelle IA générative, sur laquelle on reviendra plus bas dans cet article). On peut identifier plusieurs niveaux et les illustrer avec la construction d’une IA pour faire de la recommandation de produits :

- IA symbolique : règles de décision métier reflétant la connaissance d’expert. La personne paramétrant l’algorithme choisit les produits à afficher à l’utilisateur selon ses connaissances métier, en définissant des règles explicites, sous la forme d’un arbre de décision.

Par exemple : “Si l’utilisateur a entre 25 et 40 ans et qu’il a fait un achat dans les 2 dernières semaines, lui recommander le produit X.” - IA data-driven : décisions et optimisations issues d’analyses de données. L’analyse des données clients permet de trouver des corrélations entre certains critères (démographiques ou comportementaux) et les produits achetés et permet ainsi de nourrir l’arbre de décision avec des données objectives, au-delà des arbitrages humains.

Par exemple : “Les utilisateurs ayant acheté le produit X achètent souvent le produit Y → Bob a acheté le produit X, lui recommander le produit Y.” - IA prédictive (machine learning) : optimisation automatique, prédiction grâce à des algorithmes apprenant à partir de données. L’algorithme apprend, pour chaque utilisateur, quel produit a le plus de chances de l’intéresser étant donné les nombreuses informations détenues sur lui. Contrairement aux arbres de décision fixes, ces modèles combinent un très grand nombre de critères et de données pour faire émerger des modèles de comportement invisibles à l’œil humain.

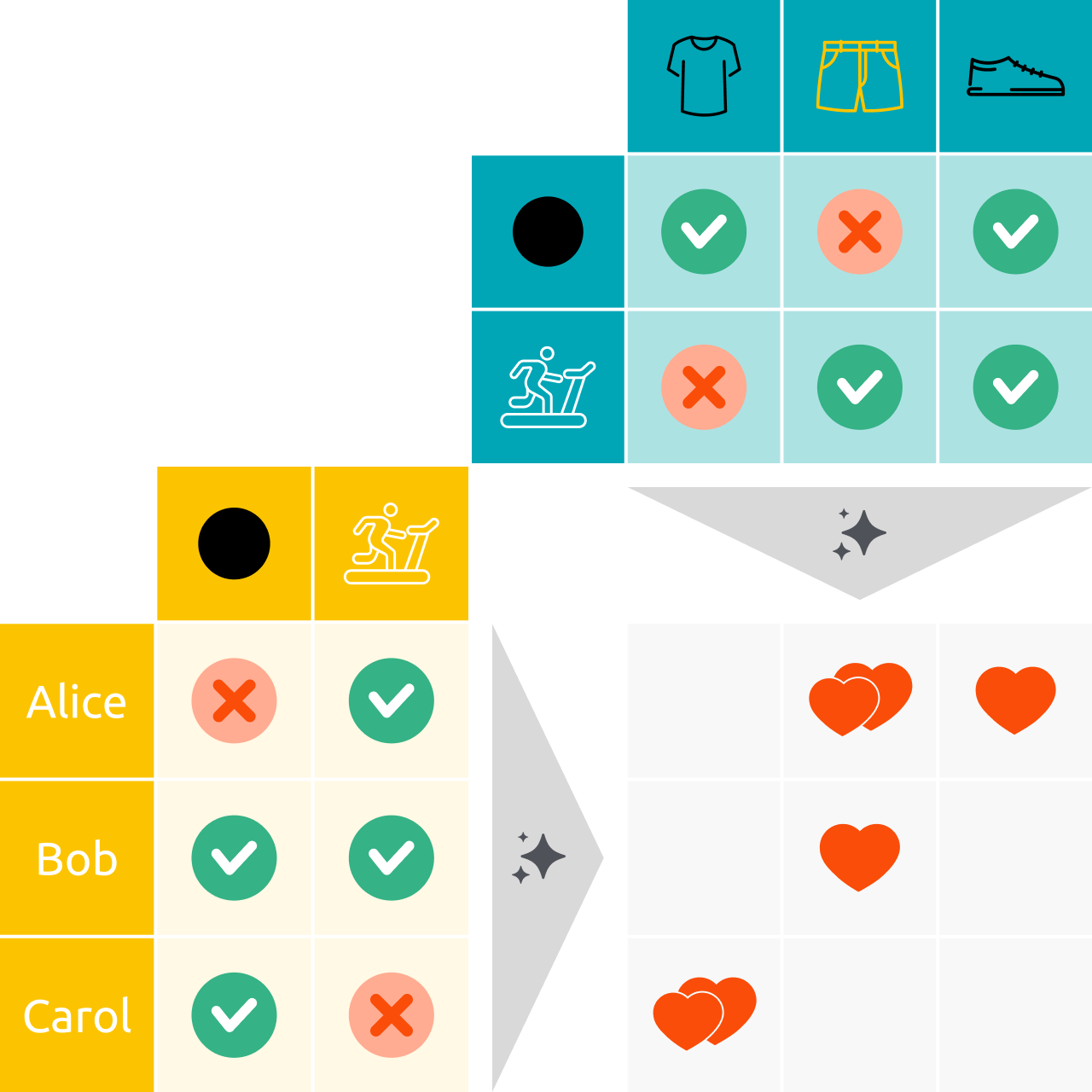

Par exemple (schéma ci-dessous) : On construit une matrice qui contient toutes les interactions des utilisateurs avec les différents produits. Voyant à partir de ses interactions passées que Bob aime la couleur noire et la course, l’IA peut prédire qu’il a de grandes chances d’être intéressé par les chaussures de course noires.

Schématisation d'un modèle d'IA prédictive

Machine learning, c’est-à-dire ?

Comme nous venons de le voir, l’IA regroupe tout un ensemble d’algorithmes plus ou moins poussés.

Sous-catégorie de l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning consiste à exploiter des données (souvent en grandes ou très grandes quantités) via des modèles mathématiques, en faisant levier sur la capacité de calcul des machines, pour entraîner des modèles : il s’agit de détecter des patterns sous-jacents à la formation de ces données, pour ensuite les utiliser à des fins variées, comme la prédiction de comportement.

Plus simplement, si la machine identifie la raison derrière la répartition des données qu’elle analyse, elle pourra “deviner” comment se répartissent des données qu’elle n’a pas.

Les méthodes de machine learning sont utilisées depuis longtemps dans des domaines divers : détection de transactions financières frauduleuses dans le secteur bancaire, voitures autonomes, programmes jouant aux échecs ou au jeu de go (AlphaGo), aide au diagnostic dans l’imagerie médicale…

Et au sein du Machine Learning, on peut citer plus particulièrement le Deep Learning, qui regroupe des modèles puissants dont la structure et la versatilité permettent de réaliser beaucoup de tâches différentes. Ils reposent sur une modélisation particulière, les réseaux de neurones, nommés ainsi en référence aux réseaux de neurones biologiques. Cette modélisation les rend particulièrement performants sur certaines tâches comme l’analyse d’images.

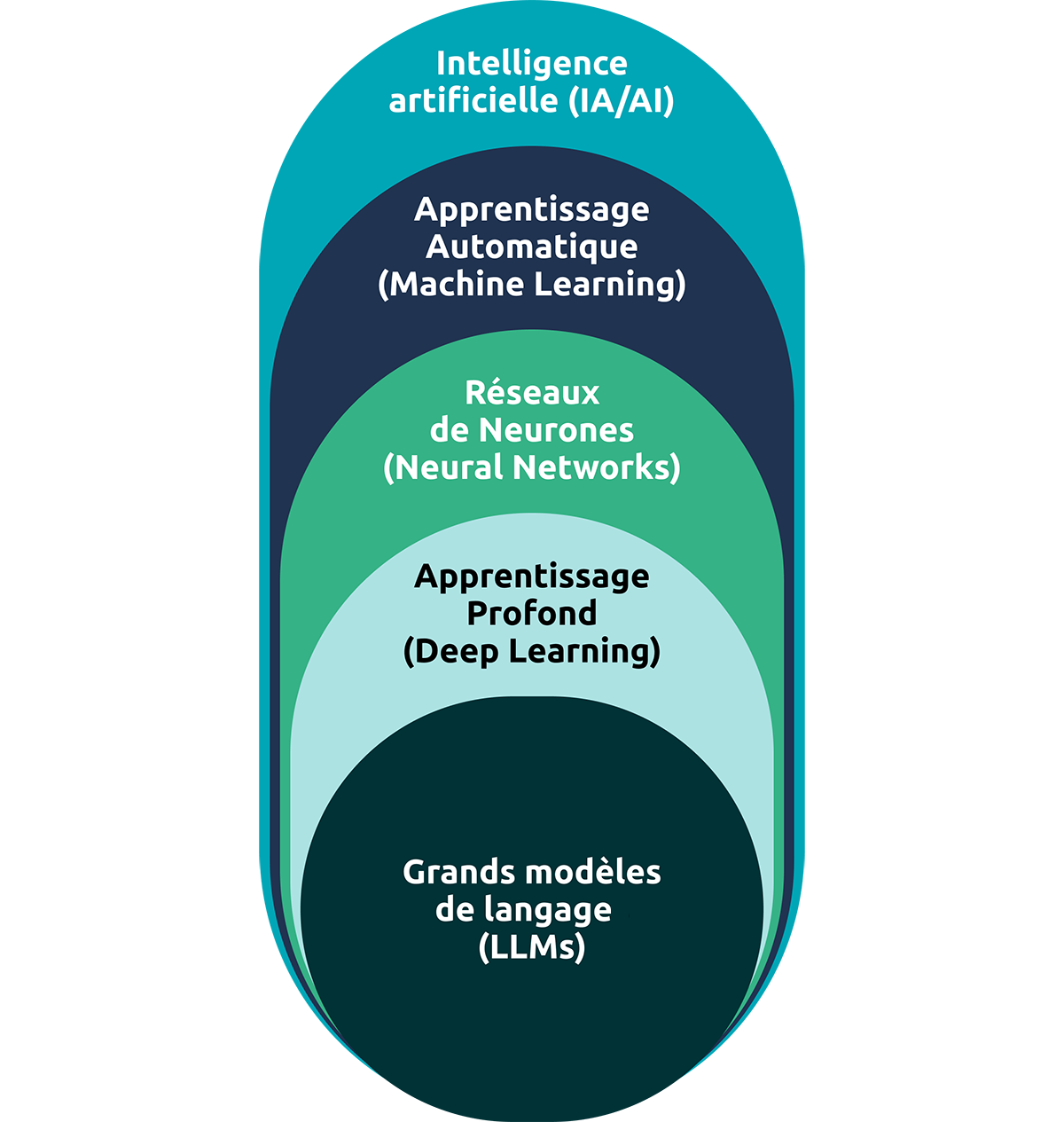

Résumé en image des sous-catégories de l’IA :

Résumé en image des sous-catégories de l’IA

Légende :

- 1) Intelligence artificielle (IA/AI), définie comme un ensemble de techniques visant à faire réaliser des tâches humaines par des machines ;

- 2) Apprentissage automatique (Machine Learning), reposant sur l’apprentissage à partir de données, de manière supervisée, non supervisée ou par renforcement ;

- 3) Réseaux de neurones (Neural Networks), structure en couches connectées inspirée du cerveau humain ;

- 4) Apprentissage profond (Deep Learning), basé sur des réseaux comprenant plus de trois couches pour traiter des informations complexes ;

- 5) Grands modèles de langage (LLMs), utilisant des réseaux neuronaux profonds avec de nombreux paramètres, à l’origine des IA génératives modernes.

Et l’IA générative (GenAI) dans tout cela ?

L’IA est donc un domaine de recherche et d’usages loin d’être nouveau. Elle se trouve aujourd’hui largement popularisée par l’IA générative, qui a connu récemment un essor considérable grâce aux progrès techniques et un grand succès avec des outils comme ChatGPT, Midjourney et bien d’autres.

Spécifiquement, l’IA générative est un type de système d’IA capable, comme son nom l’indique, de générer du texte, des images, des vidéos ou d’autres médias en réponse à des requêtes. C’est donc une application de l’IA dont l’usage se focalise sur la génération de contenu et sur la compréhension d’une requête en langage naturel.

Pourquoi la GenAI semble si révolutionnaire ?

- L’IA générative débloque de très nombreuses opportunités d’usage de l’IA, il ne faut donc pas la sous-estimer et penser qu’il ne s’agit que d’un gadget ou d’une mode.

- Les modèles de langage comprennent les requêtes en langage naturel, ce qui change totalement le paradigme de l’interface homme-machine : plus besoin d’être expert en formules Excel ou en logiciels spécialisés pour obtenir des résultats concrets et pertinents.

Changement de paradigme : l’IA au service de l’utilisateur

Sur le plan pratique, un élément clé distingue les outils d’intelligence artificielle générative aujourd’hui disponibles : ils sont déjà pré-entraînés. Cela signifie qu’ils peuvent être utilisés directement, sans qu’il soit nécessaire de leur fournir des données supplémentaires pour qu’ils fonctionnent.

Donc quand on parle d’IA, à quoi fait-on référence ?

Comme nous l’avons vu, l’IA peut avoir de nombreuses définitions, mais on l’utilise généralement pour parler d’algorithmes qui nécessitent un “apprentissage” ou “entraînement” sur des données.

Cependant, par métonymie, le terme “IA” est désormais beaucoup utilisé comme synonyme de “IA générative”. Même si l’on vient de voir que les deux concepts ne sont pas équivalents, les progrès récents de l’IA générative ont rendu des modèles très complexes accessibles à tous. Cette facilité d’accès conduit souvent à confondre les deux dans le discours commun, car les IA utilisées par le grand public sont généralement des IA génératives.

Ceci étant dit, l’IA générative va-t-elle remplacer les autres formes d’IA ?

Non : l’enjeu est de faire correspondre le besoin à l’outil, en trouvant le bon type d’IA qui permette de répondre aux problématiques en question, voire en combinant plusieurs approches d’IA complémentaires.

En résumé, l’IA générative va transformer une partie de nos usages, mais :

- Bien qu’un formidable outil, il n’est pas magique : il ne répond pas à tous les enjeux et il est loin d’être neutre pour l’environnement.

- Il est important d’utiliser le bon modèle d’IA pour le bon usage (automatisation, gain de performance, de pertinence…) qui respecte les contraintes imposées (temps de calcul, coût…). Pas besoin d’interroger un modèle d’IA générative sur une question dont la réponse peut être trouvée par une simple recherche Google !